- 当前位置:首页 >汽車 >“保持群體中的交往距離”是大自然對傳染病做出的反應

“保持群體中的交往距離”是大自然對傳染病做出的反應

发布时间:2025-11-02 09:01:38 来源:佳緣交友 作者:洛陽市

“保持群體中的交往距離”是大自然對傳染病做出的反應

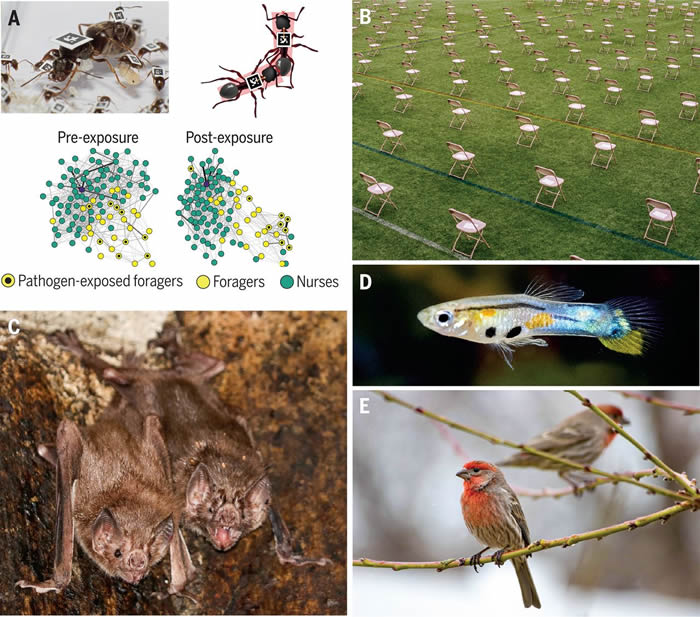

(神秘的地球uux.cn報道)據EurekAlert!:在我們目前的日常生活中,盡管用“保持社交距離”來管控COVID-19已變得耳熟能詳,但改變社會行為以限製交往及減緩傳染病的蔓延在整個動物世界中也屢見不鮮。從蟲子到鳥類,許多非人類的動物也會表現出由病原體誘發的行為改變,旨在避免在其社會群體中的疾病傳播。

在一篇《評論》文章中,Sebastian Stockmaier和同事展示了多種動物對傳染病做出的反應,顯示了易於感染、已受感染或患病個體的社會行為改變會如何對疾病傳播產生深遠的影響。COVID-19大流行已經令全球發出“保持社交距離”以減緩病毒傳播的呼籲。然而,盡管這些策略已被證明可以減緩傳播速度,但它們在政治上存在爭議;有人以毫無根據的論點來抵製這一理念,因為他們認為此舉並無必要或缺乏效果。

據Stockmaier等人披露,在整個動物世界中,疏遠群體距離是對疾病產生的自然結果。作者在此聚焦於對感染做出的、在群體中改變社會交往的6種生理或行為反應,其中包括得病行為(免疫介導的嗜睡)和患病個體的自我隔離,以及易感個體躲避或排斥患病個體等行為。然而,並非所有行為都源於躲避和隔離。與人類一樣,某些動物似乎也會照顧其患病個體,從而增加了它們接觸感染並促進傳播的風險。

據作者披露,整個動物界有許多患病誘發行為改變的例子,它們為研究潛在的流行病學機製和後果提供了寶貴的機會,其中包括接觸傳染性病原體會如何通過群體網絡傳播、群體網絡如何因應病原體而改變以及這些反饋會如何影響宿主-病原體的演變等。作者寫道:“過去和現在所經曆過的大型流行病期間的公共衛生措施已經增加了人們對保持社交距離的意識,而流行病學研究正在積極地評估其功效和所需的持續時間。”

非人類動物的群體疏遠策略或易於進行實驗操作,從而可以進行在人類中無法做的操縱性實驗或多個世代的觀察。

- https://86aaj.shop/%e6%b3%95%e5%8b%99%e4%ba%ba%e5%93%a1%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%ef%bc%9f3-%e5%a4%a7%e5%bf%85%e5%82%99%e8%83%bd%e5%8a%9b%e6%8f%ad%e7%a7%98/

- https://96vb4.shop/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e8%b3%88%e4%b8%81%e9%b8%9a%e9%b5%a1%e5%83%b9%e6%a0%bc%e5%85%a8%e8%a7%a3%e6%9e%90%ef%bc%9a2025%e5%b9%b4%e8%b3%bc%e8%b2%b7%e6%8c%87%e5%8d%97%e8%88%87%e9%a3%bc%e9%a4%8a%e6%88%90/

- https://86aaj.shop/%e9%a9%97%e5%85%89%e5%b8%ab%e9%9d%9e%e6%9c%ac%e7%a7%91%e7%b3%bb%e4%b9%9f%e8%83%bd%e8%80%83%ef%bc%9f%e6%8e%8c%e6%8f%a1%e9%80%99-3-%e5%80%8b%e9%97%9c%e9%8d%b5%ef%bc%8c%e6%88%90%e5%8a%9f%e8%bd%89/

- https://96vb4.shop/%e5%92%96%e5%95%a1%e6%b8%a3%e9%a9%85%e8%b2%93%ef%bc%9a%e5%8f%b0%e7%81%a3%e5%b8%b8%e8%a6%8b%e7%9a%84%e8%bf%b7%e6%80%9d%e8%88%87%e6%9c%89%e6%95%88%e6%96%b9%e6%b3%95%e5%85%a8%e8%a7%a3%e6%9e%90-2025/

- https://95mtn.shop/%e7%87%9f%e6%a5%ad%e5%93%a1%e8%b3%ba%e4%bb%80%e9%ba%bc%ef%bc%9a%e6%8f%ad%e5%af%86%e5%8f%b0%e7%81%a3%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e8%96%aa%e8%b3%87%e7%b5%90%e6%a7%8b%e8%88%87%e6%94%b6%e5%85%a5%e6%bd%9b/

- https://95mtn.shop/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%a5%ad%e7%9a%845%e5%a4%a7%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90%ef%bc%9a%e6%8e%8c%e6%8f%a12025%e5%b9%b4%e9%97%9c%e9%8d%b5%e8%ae%8a%e9%9d%a9%ef%bc%8c%e6%8a%93%e4%bd%8f%e8%b2%a1/

- https://86aaj.shop/%e9%ab%98%e4%b8%ad%e5%82%99%e5%8f%96%e6%9c%89%e6%a9%9f%e6%9c%83%e4%b8%8a%e5%97%8e%ef%bc%9f%e6%8e%8c%e6%8f%a1%e9%80%99-5-%e5%80%8b%e9%97%9c%e9%8d%b5%e8%ae%93%e4%bd%a0%e5%ae%89%e5%bf%83%e7%ad%89/

- https://86aaj.shop/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b3%bb%e5%87%ba%e8%b7%af%e6%80%8e%e9%ba%bc%e9%81%b8%ef%bc%9f5%e5%a4%a7%e7%86%b1%e9%96%80%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b7%b1%e5%ba%a6%e8%a7%a3%e6%9e%90/

- https://95mtn.shop/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%ae%af%e8%91%ac%e6%a5%ad%ef%bc%9a5%e7%a8%ae%e4%b8%8d%e5%8f%af%e4%b8%8d%e7%9f%a5%e7%9a%84%e6%9c%8d%e5%8b%99%e9%81%b8%e6%93%87%e8%88%87%e9%81%bf%e5%9d%91%e6%8c%87%e5%8d%97-2025/

- https://96vb4.shop/90%e7%9a%84%e8%b5%ab%e6%9b%bc%e9%99%b8%e9%be%9c%e9%a3%bc%e4%b8%bb%e4%b8%8d%e7%9f%a5%e9%81%93%ef%bc%9a%e8%b5%ab%e6%9b%bc%e9%99%b8%e9%be%9c%e8%84%be%e6%b0%a3%e7%9a%84%e7%9c%9f%e5%af%a6%e9%9d%a2%e8%b2%8c/

相关文章

血色2023:左手惨烈消极,右手奋起而搏夫妻档基因科技,实控人年薪近千万,曾增收反降利,信披存疑晶科、晶澳、一道、大恒、中来、中环低碳......谁是TOPCon转换效率之王?芯片代工市场洗牌?中芯国际份额追上联电、格芯,全球第3蓝丰生化的资产减值准备芯片代工市场洗牌?中芯国际份额追上联电、格芯,全球第3小米的冬季续航之王没那么好当小米“生态造车”背后:认知领先带来的战略领先2024年家电市场价格策略怎么干芯片国产替代的篇章,应该翻过去了https://86aaj.shop/35%e6%ad%b2%e6%b2%92%e5%b0%88%e9%95%b7%e6%80%8e%e9%ba%bc%e8%be%a6%ef%bc%9f5%e5%a4%a7%e7%bf%bb%e8%ba%ab%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%8c%e8%ae%93%e4%bd%a0%e4%b8%8d%e5%86%8d%e7%84%a6%e6%85%ae%ef%bc%81/https://86aaj.shop/%e7%a4%be%e6%9c%83%e7%b5%84%e9%81%b8%e7%a7%91%e5%be%8c%e6%82%94%e4%ba%86%ef%bc%9f5%e5%80%8b%e8%a3%9c%e6%95%91%e6%96%b9%e6%b3%95%ef%bc%8c%e8%ae%93%e4%bd%a0%e9%80%86%e8%a5%b2%e4%ba%ba%e7%94%9f/https://96vb4.shop/%e6%8a%98%e8%a1%b7%e9%b8%9a%e9%b5%a1%e5%83%b9%e6%a0%bc%ef%bc%9a2025%e5%b9%b4%e5%8f%b0%e7%81%a3%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%ae%8c%e6%95%b4%e6%8c%87%e5%8d%97%e8%88%87%e9%81%b8%e8%b3%bc%e7%a7%98%e8%a8%a3/https://95mtn.shop/%e8%97%a5%e5%b8%ab%e5%9c%a8%e8%81%b7%e5%b0%88%e7%8f%ad%e7%9a%847%e5%a4%a7%e9%97%9c%e9%8d%b5%e8%80%83%e9%87%8f%ef%bc%9a%e5%8a%a9%e6%82%a8%e8%81%b7%e6%b6%af%e5%8d%87%e7%b4%9a%ef%bc%8c%e6%88%90%e5%b0%b1/https://96vb4.shop/%e6%af%8d%e7%8b%97%e7%b5%90%e7%b4%ae%ef%bc%9a%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%a3%bc%e4%b8%bb%e5%bf%85%e7%9c%8b%e7%9a%845%e5%a4%a7%e9%97%9c%e9%8d%b5%e8%80%83%e9%87%8f%e8%88%87%e5%85%a8%e6%96%b9%e4%bd%8d%e6%8c%87/https://96vb4.shop/%e9%bb%91%e7%8c%ab%e9%a3%8e%e6%b0%b4%ef%bc%9a%e5%9c%a8%e5%ae%b6%e4%b8%ad%e5%b8%83%e7%bd%ae%e7%9a%849%e4%b8%aa%e5%85%b3%e9%94%ae%e7%82%b9%ef%bc%8c%e5%8a%a9%e4%bd%a0%e6%8b%9b%e8%b4%a2%e7%ba%b3%e7%a6%8f/https://96vb4.shop/%e9%81%93%e5%a5%87%e5%85%94%e5%a3%bd%e5%91%bd%ef%bc%9a%e6%b7%b1%e5%85%a5%e4%ba%86%e8%a7%a3%e6%82%a8%e7%9a%84%e5%af%b5%e7%89%a9%e5%85%94%e8%83%bd%e9%99%aa%e4%bc%b4%e5%a4%9a%e4%b9%85/https://86aaj.shop/%e6%aa%a2%e5%af%9f%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%ae%98%e9%8c%84%e5%8f%96%e7%8e%87%e6%9c%89%e5%a4%9a%e7%81%ab%ef%bc%9f3%e5%80%8b%e4%bd%a0%e5%bf%85%e9%a0%88%e7%9f%a5%e9%81%93%e7%9a%84%e7%9c%9f%e7%9b%b8/https://86aaj.shop/%e9%9b%84%e7%8d%85%e5%b0%8e%e9%81%8a%e8%96%aa%e6%b0%b4%e6%80%8e%e9%ba%bc%e8%ab%87%ef%bc%9f5%e5%a4%a7%e5%8a%a0%e8%96%aa%e7%a7%98%e8%a8%a3%e5%85%ac%e9%96%8b/https://96vb4.shop/%e7%be%85%e5%a8%81%e7%b4%8d%e7%8a%ac%e7%9a%84%e5%b9%b3%e5%9d%87%e5%a3%bd%e5%91%bd%ef%bc%9a%e6%8e%8c%e6%8f%a1%e9%80%995%e5%80%8b%e9%97%9c%e9%8d%b5%e9%bb%9e%ef%bc%8c%e5%bb%b6%e9%95%b7%e6%84%9b%e7%8a%ac/

- Copyright © 2016 Powered by “保持群體中的交往距離”是大自然對傳染病做出的反應,佳緣交友 sitemap